HISTOIRE GÉOGRAPHIE SUR LE WEB

|

|||||

|

|||||

LES OUVRIERS DE FRANCE ET D'ANGLETERRE AU SIÈCLE DERNIER

|

||||

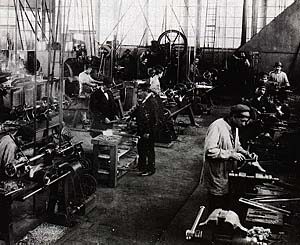

| Le Creusot

Atelier d'ajustage en 1881 |

| Les ouvriers à la fin du siècle dernier En 1906, au moment d'une phase de prospérité, les ouvriers représentent le deuxième secteur d'emploi (31,6 % de la population active pour 43 % dans le primaire). Les effectifs se sont accrus pendant tout le siècle achevé. Le nombre des femmes ouvrières est important. Une spécialisation selon les branches s'opère avec une prédilection des femmes pour le textile. La fin du siècle voit la disparition partielle de formes de travail plus proche de l'artisanat au profit d'une concentration du capital. Le textile est le premier secteur (avec 40 % de la population ouvrière) puis vient la métallurgie (15,2 %) et le bâtiment (13,6 %). L'ouvrier du textile travaille dans des unités moyennes d'environ 200 personnes tandis que les grosses structures se rencontrent dans la métallurgie, les mines ou l'automobile. Géographie des grandes zones industrialisées et mobilités Elle se simplifie : 14 départements regroupent 50 % de l'activité. La France ouvrière est la France du Nord et du Nord-Est, celle des grandes villes dont Paris et Lyon. La mobilité ouvrière se modifie avec l'arrivée de travailleurs italiens qui opèrent dans des secteurs rejetés par les Français : mines de fer, chimie, travaux de force. On assiste au développement concomitant de la xénophobie. Il y a de surcroît une grande diversité des départements d'origine des ouvriers dans les grandes villes. À Orléans, par exemple, 42 % seulement des ouvriers sont nés dans la ville. La reproduction familiale reste le plus courant destin : un fils d'ouvrier le demeure la plupart du temps mais les changements sont de plus en plus fréquents, exemple : "Contrairement à un stéréotype complaisant, les fils de mineurs du Valenciennois ne tiennent pas à devenir eux-mêmes mineurs en dépit des incitations des compagnies". C'est à cette époque que naît l'ouvrier sans qualification : l'OS qui apparaît dans la sidérurgie et surtout dans le textile... L'automobile n'est en revanche pas encore le royaume de ce type de main d'œuvre. Néanmoins "chez Renault, le nombre de manœuvres s'accroît vertigineusement de 85 sur 1 660 ouvriers en 1906 à 1 203 sur 4 220 en 1914, après l'introduction du taylorisme." Cette nouvelle catégorie représente à la fois une promotion pour les journaliers et une menace pour certains petits métiers. La sortie de la classe ouvrière se fait souvent vers le petit commerce : le cas des militants ouvriers chassés de leur emploi par la répression patronale et devenant cabaretiers est un exemple où les anciens collègues deviennent clients et assurent en partie le devenir. Le mode de vie ouvrier Dans la première moitié du siècle, l'ouvrier n'a que de quoi subvenir à ses besoins vitaux et reconstituer sa force de travail. Ensuite, une lente évolution s'opère et permet la naissance d'une vie associative, de modestes loisirs en parallèle avec la réduction de temps de travail. L'épargne ne fait pas encore partie de la mentalité ouvrière et la paie est vite dépensée. Dans la vie d'un ouvrier, plusieurs épisodes renforcent la précarité de sa situation : l'installation, la naissance d'un enfant qui empêche la femme de travailler puis l'enfant et la femme qui travaillent, les maladies ou la vieillesse qui recréent des situations difficiles et les difficultés conjoncturelles. La législation sur le travail des enfants incite les familles à s'adapter : la période d'activité de la femme s'allonge ; le travail féminin complémentaire à domicile se répand. Les journées longues de 12 à 14 heures ont disparu au début de notre siècle. À Paris, entre 1893 et 1897, 59 % des ouvriers travaillaient entre 9h30 et 10h00 et 38 % plus de dix heures. Les salaires sont très variables selon les secteurs, le sexe de l'employé, la localisation des usines. Les déficiences physiques liées à une alimentation insuffisante sont encore légions : à Paris, en 1869, un tiers des recrues ouvrières pour l'armée des XIe et XIXe arrondissements n'étaient pas bonnes pour le service en raison de déficiences physiques. L'essor du machinisme induit le développement de nouvelles pathologies. Le caractère très pénible de certains métiers fait qu'ils sont fréquentés par des femmes très jeunes (par exemple dans les usines textiles). En dépit d'une volonté politique de progrès dans le domaine sanitaire, la France accuse un retard, particulièrement dans les petites structures. Or les ouvriers se dispensent du médecin trop coûteux. Des efforts sont observés dans le logement à l'initiative des autorités locales et du patronat. D'après C. Charle, Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Seuil

D'après F. Bedarida, La société anglaise, Seuil Pour Marx s’est établi en Angleterre un complet divorce entre la propriété et le travail. A l’inverse, Palmerston pense qu’en Angleterre au siècle dernier la hiérarchie est reconnue et acceptée tandis que la mobilité sociale est possible. Il faut pour lui une aristocratie du rang, la noblesse et une aristocratie de la richesse : la bourgeoisie et au troisième et dernier rang le peuple. Le talent et le travail permettent de franchir les strates et de s’élever socialement. Comment définir la classe sociale ? “la position dans le système de production (c’est-à-dire le revenu, la profession et le niveau de vie) ; une conscience collective spécifique ; la participation à des valeurs communes par le genre de vie, l’éducation et le statut (...)”. D’autres lignes de partage sont pertinentes en Angleterre : religieuses (anglicains et dissidents), politiques (tories, whigs et radicaux), sociales (villes et campagnes), nationales (Ecossais, Gallois, Irlandais). |